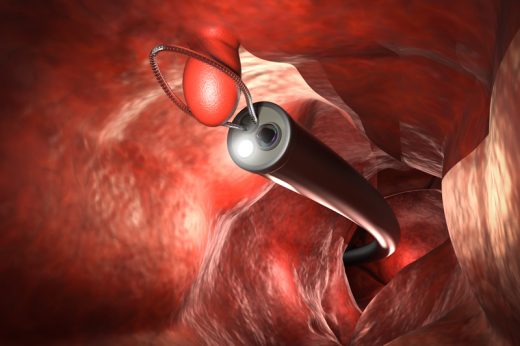

惜心談心#8|心臟科常用降膽固醇藥物「害人」?淺淡他汀類藥物的誕生 了解預防冠心病與通波仔後續治療重要一課

最近有一位年約50歲的女士因心臟病求診,她患有心絞痛,並有家族性高膽固醇血症,經檢查後更發現一條冠狀動脈經已阻塞50%。然而這位女士並不希望接受藥物治療,特別是心臟病患者經常獲處方的降膽固醇藥——他汀類藥物。我當然第一時間詢問為何,原來是她曾聽說服用他汀類藥物後會出現副作用,而且需要終生服藥,「成世都斷唔到尾」,最後她竟略帶憤怒表示不知道是誰發明這種「害人」的藥。

5830次閱讀