肌少症、力弱症如何分辨?物理治療師分享改善方法 助減低失能及跌倒風險

肌少症(sarcopenia)是指「肌肉量減少」,伴隨著肌力或身體功能下降,屬於肌肉質與量的綜合退化;力弱症(dynapenia)則是「肌力或身體功能下降」,但未達到「肌肉量減少」的階段,屬於肌少症的前期或獨立表現,強調「功能衰退早於肌肉流失」。換言之,力弱症可能僅表現為肌力減弱(如握力下降),而肌少症需同時滿足肌肉量不足與功能衰退。

2993次閱讀

肌少症(sarcopenia)是指「肌肉量減少」,伴隨著肌力或身體功能下降,屬於肌肉質與量的綜合退化;力弱症(dynapenia)則是「肌力或身體功能下降」,但未達到「肌肉量減少」的階段,屬於肌少症的前期或獨立表現,強調「功能衰退早於肌肉流失」。換言之,力弱症可能僅表現為肌力減弱(如握力下降),而肌少症需同時滿足肌肉量不足與功能衰退。

大多數患者(尤其是長者)會先經歷「肌力下降」(即力弱症階段),然後再惡化為肌肉量減少(即肌少症)。可是,卻有小部份患者可能因急性疾病(例如住院後肌肉快速流失)而直接進入肌少症狀態。因此,及早介入力弱症是預防肌少症的其中一個法門。

肌少症:

成因:

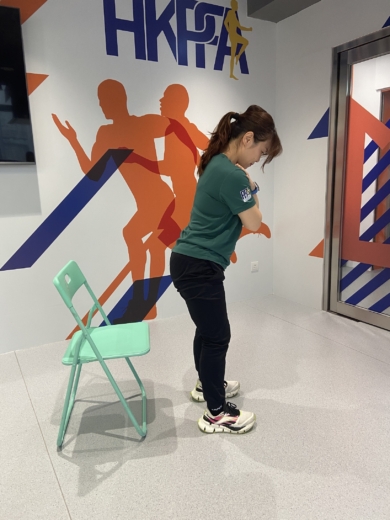

運動建議:

**以上運動,鼓勵長者每星期做2至3次,做完每一組覺得肌肉有疲累感即可,每組之間要有2至3分鐘休息。

**以上運動,鼓勵長者每星期做3至4次,目的是每隔1至2天就挑戰一下自己的平衡力及協調能力。長者可根據體能調整重複次數,確保安全,並鼓勵家人監督下進行。

黃永森博士是一位註冊物理治療師和運動生理學家,擁有物理治療學博士學位,具豐富的體適能培訓及項目管理經驗,多年來積極地參與本地體育運動、健康體適能,以及基層醫療的專上教育和社區服務發展。

延伸閱讀