惜心談心#10|他汀類藥物副作用 | 服藥後肌肉痠痛無力?心臟科醫生剖析他汀類藥物與肌肉症狀疾病譜系的風險與管理

劍有兩刃,藥物亦然。在日常的心臟科門診中,我最常見到患者面對的「兩難」局面,莫過於知道藥物對其控制病情有益,卻擔心服用藥物後可能會出現副作用。

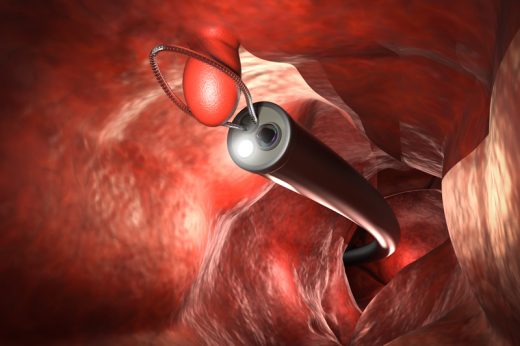

近日,有一位年近50歲的男士,患有高血壓合併高膽固醇,曾因輕微心臟病發,「通波仔」放置了兩條支架。經歷過心臟手術,他決心積極健身,從跑步機開始,逐步加強到高強度器械訓練。然而三週後,他帶著持續性的大腿痛楚回來求診,抽血檢查的結果令我大為震驚:肌酸激酶(CK)數值竟飆升至1,500多!仔細詢問下得知,他在個人健身教練指導下進行了密集的肌肉訓練,卻忽略了身體發出的警報。

4813次閱讀