握手知健康?中醫推介6款常用方藥助健脾補氣+5大穴位改善脾胃運化功能

如果要評估一個人患上心血管病的風險,可能不少人都會馬上想到一個辦法:「量血壓。」但其實根據2015年醫學雜誌《刺針》的一篇研究,以量度手握力的方法預測死亡率和心血管疾病風險,較量血壓更加精準。所以臨床上有些醫者會在診間跟病人握握手,看似友善禮貌的動作,其實也是診症檢查的一部份,可以獲取很多信息。

10940次閱讀

如果要評估一個人患上心血管病的風險,可能不少人都會馬上想到一個辦法:「量血壓。」但其實根據2015年醫學雜誌《刺針》的一篇研究,以量度手握力的方法預測死亡率和心血管疾病風險,較量血壓更加精準。所以臨床上有些醫者會在診間跟病人握握手,看似友善禮貌的動作,其實也是診症檢查的一部份,可以獲取很多信息。

手握力是全身體適能狀況的反映,別看小一個握手動作,當中牽涉肌力(能有力握住嗎?)、神經功能(有否顫抖等?)、血液循環(膚溫正常嗎?)、認知反應(能明白指令嗎?)、身體協調(能對準醫者的手做握手動作嗎?),有助評估受試者的自理程度、活動能力、精神狀態、跌倒風險等方面。隨著年齡增長,手握力衰退得愈快愈多,意味著身體整體機能每下愈況,也愈容易面對各種健康風險和失能。根據研究,手握力每下降五公斤,死亡風險增加16%,心臟病致死風險增加17%,中風風險增加9%。肌力不足會導致身體明顯衰老,由於身體的平衡和協調欠佳,跌倒風險會相應增加,力量不足也限制了日常的行動,長遠會對年長者的身體和情緒帶來不良影響。

不止是手握力,要增進全身的肌肉力量,首要是加強鍛鍊,食物、藥物或各種治療手段都不能取代鍛鍊,必須自己付出努力,刻苦經營。進行負重運動鍛鍊,如舉啞鈴、彈力帶、踢沙包、使用握力器、做自體重量訓練等,都有助增加肌力,促進肌肉細胞的新陳代謝,建議每天都要做適量的負重運動。如果本身有傷患或者擔心運動姿勢不正確,可向專業人士咨詢。

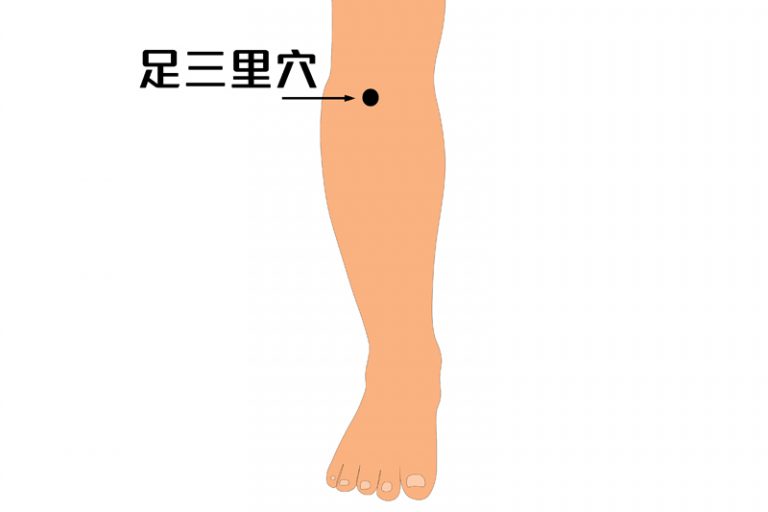

針對脾胃氣虛,肌肉鬆弛無力者,中醫療法可予以健脾補氣,常用方藥包括補中益氣湯、四君子湯、人參、黃芪、淮山、白朮等。氣血俱虛者可加配熟地黃、當歸、大棗、八珍湯等。穴位方面可選用足三里、脾俞、三陰交、中脘、氣海等有補益作用的體穴,可針可灸可按,改善脾胃運化功能。

要保存肌肉量,使身體維持足夠的力氣,宜把握時機及早鍛鍊。有說法認為早在三、四十歲的時候,便已經要開立「肌肉存摺」,以為將來二、三十年可以預期的身體衰退做好準備。中醫認為肌肉發達與否跟脾胃有關,建議要保持飲食均衡、適量、多元化,慎吃寒涼生冷食物,慎飲涼茶,確保二便暢通,以顧護脾胃功能,做好「治未病」的工夫。

延伸閱讀